トランジスタ増幅について

スイッチング回路に続き、トランジスタ増幅について

トランジスタの増幅回路は、とても複雑でそれだけで1冊の本になります。

主に信号増幅の内容で、正弦波(サイン波)を扱う、波ばっかりの話になり、電気の勉強の最初にトランジスタの勉強を始めると、これも知 らないといけないと思い入り込むと難しくて回路がイヤになったりします。

トランジスタの増幅を使う制作はアンプなどが多く、音系の制作が多いのではないかと思います。

もっと小さい信号の増幅ならオペアンプが使われることが多い今、

トランジスタ増幅回路が目的の用途に必要無い場合は一応 知っておく程度でもよい内容なので、まずはざっと全体像を。

増幅使用の入り口

トランジスタの増幅とは

トランジスタ増幅は、

以前出てきたように 100円入れると千円になって出てくるのではなく

小さな電流で大きな電流をコントロールするものです

トランジスタは電流制御素子で

Ic = Hfe × Ib

増幅電流 = Tr増幅率 × ベース電流

と、ベースに微弱な電流を入れると、本流Icは ベース電流IbのHfe(トランジスタ増幅率)倍になって流れるという電子部品です。

たとえば、 Hfe(トランジスタ増幅率)200倍 のトランジスタなら

ベースにIb =0.1mA入れると

Ib 0.1 × 200(増幅率) = 20mA 流れる。

1mAなら 200mA

10mAなら 2A

でも、どこまでも増えないのは以前に登場した通り。。。

増幅率

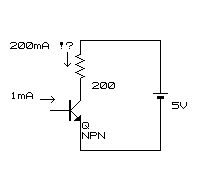

単純に増幅率から流れる電流を計算すると

1mA ×200(増幅率) = 200mA

200mA 流れることになるはずですが・・

なぜ、こうならないのでしょうか?

どこまでも増幅電流が増えていかないのは当たり前ですが、これをトランジスタのグラフと仕組みから見ていく

Ic = Hfe × Ib なら

- 入れた電流(ベース電流)

| - トランジスタ増幅(増幅率)

↓ - 増幅された電流(コレクタ電流)

これは成り立たないのか・・ こうならない理由 トランジスタの数値で見ると

どんどんおっきな電流を トランジスタのベースに入れると、

Hfe(増幅率)は 大きな電流の増幅なると増幅率は下がっていく

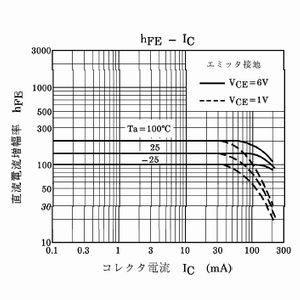

2SC1815の Hfe-IC グラフ

増幅で コレクタ電流Icが増えていくと

増幅率(Hfe)はあるところを境に下がりはじめています。

つまり、 ベース電流を×200とかに増幅してくれるというトランジスタの作用

入れた電流(ベース電流)

|

トランジスタ増幅(増幅率)

↓

増幅された電流(コレクタ電流)

は どこまでも成り立つわけではないのです。 (普通に考えて当たり前といえばあたりまえなんです。。)

トランジスタの限界

この様子は水道の蛇口でも同じで

最初はひねると水が出る。 もっと回すと水の出が増える

たとえばよく経験することでは

バケツや浴槽にに水をためようと、出すのを増やしていくと あるところからはいくらひねっても水の出は増えなくなります。

これは本流に来てる水圧がもう 蛇口で解放されているので もうそれ以上 出ないんです。

家の立地やホテルの部屋や、集合団地なら階などで、本流の圧力の違いがあり、それを蛇口全開で解放したら後はもうどうしようも無いことです

そうはいっても、バケツに水をためるときなどは ここからはもうひねっても増えないな、、とわかっていても無意気に 蛇口全開にしてしまうものです

活性領域と飽和

出し始めの蛇口の調整は

ひねった分だけよく出る、

でも全開に近づくにつれて、ひねってもあまり増えない

最後はいくらひねっても 同じになります。

(最初はスイスイと増えていくわけですが、やっぱり上を目指すほど苦しくなります)

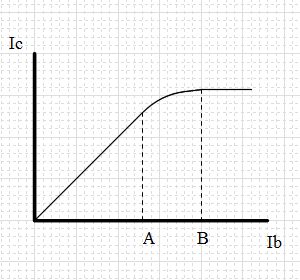

この様子、IcとIbのグラフでみると

Ic-Ib グラフ

ベース電流(Ib)を増やし蛇口をひねり コレクタ電流(Ic)が増えていく様子は

こんな感じになります。

あるところまでは Ibを増やしただけIcも増え

蛇口の出にそのまま伝わる(Aのあたりまで)

そこから Ibを増やしてものびは鈍り 最後は どこまで増やしても Icは伸びない(Bのところから)

- この最初の ひねった分だけ増える範囲(蛇口を回したIbの努力が そのまま報われ 増える領域)

ベース電流で、完全に本流をコントロールできる範囲が トランジスタの活性領域です。 - でも、あるとろから開け具合に従わなくなり、最後はいくらひねっても同じ、 これが トランジスタの飽和 と呼ばれます。

無限に増幅出来れば 魔法の半導体 といえますが、トランジスタはかならずどここかで飽和します。

トランジスタの増幅利用では

ベース電流できれいに調整が出来るこの活性領域でコントロールするのが トランジスタの増幅使用といえます。

- twtter

- google+

- hatena