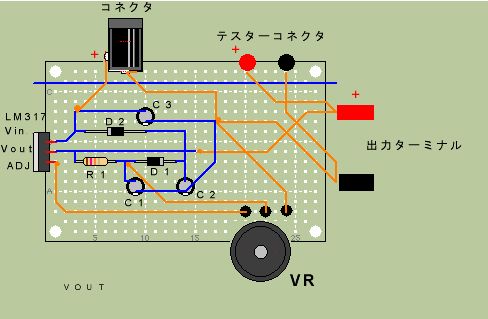

基板

実装図

実制作と違うのは

ACアダプタのコネクタは

実際は 差し込み型を使用

VRは上面図

LM317の背面に放熱板装着

上部の青ラインは配線でなく

基板を切り取ったラインです。

(上のコネクタは絵では基板付けに

なっていますが実際はケース付け)

詳細は下の部品写真

これぐらいの回路だと、手早く作ったりするときは回路図から直接ユニバーサル基板に作り込んだりしましたが、やっぱり実装があると着実に正確に作業ができます。(当然、実装図の段階で よく確認していたら。。ですが)

本体造りですが、キットと違って自分で決めてそろえるところが面倒でもあり楽しくもあり。.。

ありがちな自作品にならないために・・

基板にまず回路を作って動作させる

そして、ケースにいれて電源として使えるようにしよう。。。と考えて 手頃な収まりそうなケースを。。

こんな下から順に作っていったことは最初の頃に何度もあります。

自分で回路を考えて テスト的に作ってみて適当にケースにいれて 完成・・

でも 当然できは良くない・・やっぱりあまり使う気がしないし、でも動かせばちゃんと動く という自分作の機器になります。

当然、他人に貸し出せるシロ物ではないです(笑)

ちゃんと使えるのがわかり使い続ける機器はやっぱり最後はケースに入れるのがおすすめです。むき出しのままの自作でまとまりない、自分だけ操作方法がわかるような機器を量産していると

傍目(はため)から見ると、

回路が作れて、電気の機器らしいけど、妙に変なもの(要するにガラクタ)を次々つくっている・・

と思われていることも多い。。

でも、電池の代わりに使えるヨ と完成したきれいなケースの機器を貸し出したりすると、

”すごい こんなもの作っていたの!” と評価がいっぺんに変わったりします!(笑)

やっぱり動けばよいというものではなく、便利に使えるモノは完成をにらんで最初からちゃんと作ることが重要だと経験上感じます。

長く使える機器は必ずそういう機器だと思います。基板に足をつけ、むき出しでも動作はしますが。。

初期のころは試作の基板回路をいろいろ作って自分で実用することになりますが、

あるところからは、きれいな製作品に入ると違った楽しさもでてきます。。

使用部品

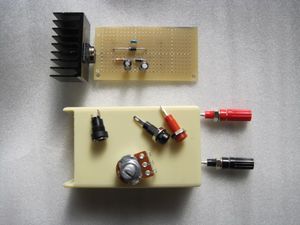

小さくコンパクト、すぐ取り出せてしまえる、お手軽電源を目指します。

それでは部品から考えてちゃんと作る選定です。

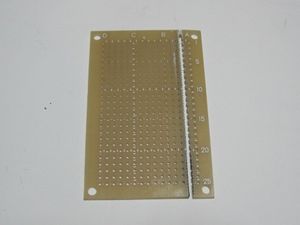

基板

一番最初に考えるのが基板の大きさ。

一番最初に考えるのが基板の大きさ。

小さな回路になるので一般的な最小の基板

これに回路は十分載りますが、ヒートシンク(放熱板)もあるので、基板に乗せるのか、ケースの方に固定するのかなど考える必要あり。

使用基板とケース

一番最初に検討したほうがよいのがだいたいのケースの大きさ。

最後にケースに入らなかったらやり直しになるので。基板に足を付けてケースなくむき出しだときれいでない。どこかがつながりショートなどで壊れる危険も大きくなる。

まずは 基板がきまったのでそれ以上の大きさでどれぐらい余裕をもたせるか。

テイシン と タカチ のプラケース 上の写真で基板と比較してこのへんのケースになりますが、、

このサイズの基板はちょっとした工作に一番よく使うんですが、ピッタリのケースがない。

有名なタカチ、テイシンといったケースでも

有名なタカチ、テイシンといったケースでも

縦サイズが50mmで 基板と同じ・・・ギリギリはいりません。(写真の基板載せているケース)

なんでこの基板サイズのぴったりくるケースって無いんだろう といつも思うんですが。

サイズがちょうどないので テイシンのケース上写真 左TB-53がよさそうです。(横が少し長すぎですが)

105×60×35mm

基板の加工

実際はヒートシンクや端子が入るので基板より少し大きいこの大きさがいいですが、

回転刃で切断

回転刃で切断

今回はコンパクト化を目指し、一回り小さいケースTB-52(写真で基板を乗せているケース)を使い基板をカットしてつくりました。さらにケースに合わせて放熱板もカットしました。

面倒なので小さなケースを使うこの例はマネしない方が賢明です。

この写真の基板とTB-53(最左ケース)なら加工無しに基板がケースに入る。

使用する部品の選定です。

- 仕様 短時間の使用 実験用

- 出力電圧 1.3V~9V

- 最大出力 9V 1A程度

- 使用時間 15分

これに合わせて使う部品を選ぶ。

抵抗

1/4W のカーボン抵抗(上)と 1/6W(下)

抵抗というと一般にこれです カーボン抵抗

1/4W 120Ω使用(後で、もっと大きい セメント抵抗も登場)

配線

電子工作ではそれほど気にする必要もないと思いますが、どのような電線を使うかというのも製作には大事。

一応、目安になるところを書きました。あまり考える程でもないですが、一応気にとめておいたらいい知識です。

配線はどれでも使える、どれでも同じというわけでなく 用途や容量があります。

(最初から配線の各部の太さまで考える必要はないので、目安の知識です)

このぐらいの太さのが一番よく使いますね。AWG24

配線に流せる電力の容量を決める基本的なところは、中の芯線(銅線)の太さ(断面積)です、それと外側の皮膜の質(耐熱温度など)です。

出力の配線コードは芯線0.3sq=(断面積)のものにしました。許容電流3A。(実際は手持ちのもっと太いのを使用しましたが)

最大で1A(9V)流すことになるので、それを念頭に配線も考えます。

(これぐらいなら連続通電でもないので普通の配線で問題無ないですが)

考えておくべき所は、今回は、9V 1A の電流が流れ、 VinとVoutのライン は太い方がいい。

電線に流す電力により変わってきます。電線の規格は強電、弱電、用途によって様々ですが、電子工作によく見かけるのがAWGの規格です。芯線の面積の規格AWGは数字が大きくなるほど細くなります。

また同じ太さの芯線でも皮膜など電線の種類により許容量は変わってきます。

AWGはAmerican Wire Guageの略語でアメリカで使用されている、ケーブル内の導体の太さを表すために用いられている規格です。

実際に配電、配線の電力線では 電線は スクエア(スケア、スケ) の方が一般に使われます。

芯線をmm2(sq)で表す日本の単位

- AWG がアメリカ

- スクエア(sq) は日本

で使われる単位 (スクエアは現場で 1sq : イチスケ とか呼ばれる)

配線規格の対応表

| AWG番号 | スクエア |

| 24 | 0.2 sq |

| ・ | |

| 26 | 0.12 sq |

| ・ | |

| 28 | 0.08 sq |

AWG、スクエア(sq) 共に断面積を表す。

断面積は当然 面積が大きく(太く)

なるほど

電気抵抗が小さくなり通りがいい

参考文献 つくる電子回路(ブルーバックス)

配線の選択

電子工作なのであまり気にするほどでもありませんが、

電線は大は小を兼ねるので太い方がよいのです、大きな電流の必要なところだけは気を配る。

自作の回路の失敗は数々ありますが、通る電気の熱で配線が燃えたこと、溶けたこと、はないです。

自動車用の配線 これは2スケ よくホームセンターで見かける

上記の太さの規格は芯線の断面線について、、電線の容量のWや許容電流は断面積だけでは決まらず、皮膜の種類や芯線の形状によっても違う。配線の説明に書いてあります。

手持ち部品や切り売りで買うとよくわからないですが、

通常の配線コードで、芯線で0.2sqで1A弱程度 0.3sqでは2Aぐらいは上限であると思います。(通常、芯線0.2sqで1A 0.3sqでは3Aというところでしょう)

それを避ける方法は適切な電線を使い、接続をきれいに保つ。そしてショートや漏電、熱で配線の溶解がないような接続と線の取り回しに。これを軽視しているとこれが原因で火事になることも当然あります。

初めて作るような製作初心者の人は気にとめておいてください。

それより、短時間の実験使用機器でも通電時間と共に温度も上がるので、スイッチの消し忘れ、誤接続、誤配線等などが危険です。

電圧計は取り付けない

出力可変でつまみを回すと電圧が変更できるので、電圧計が必要です。電圧計を付けると大きくなり、工作も大変になるので、

ひと工夫して端子をつけ、ここにテスターを差し込みテスターをつなげる ということにしました。

端子

差し込み専用の端子です。

電圧計としてのテスター棒の差し込み端子

リード棒を接続する差し込み端子を取り付け。

出力端子

出力端子に使う端子は

配線をつなげる部分がネジになっている。

これで相方の端子を 締め込んで圧着、また、もっと緩めると 穴が見える ここに配線を差し込むことも

縦:軸方向から差し込みもできる。

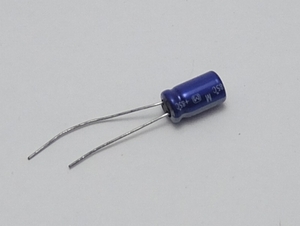

コンデンサ

電解コンデンサ

電解コンデンサ

コンデンサの耐圧は重要です。 耐圧以上の電圧を印加すると破裂することもあり。

電解、とセラミックのタイプを使用

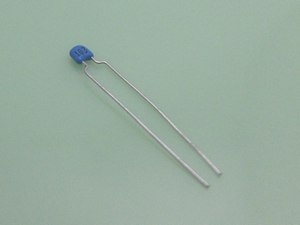

セラミックコンデンサ

セラミックコンデンサ

耐圧50Vのものにしました。

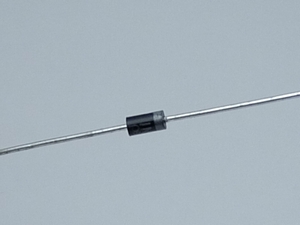

ダイオード

一般的な 1N4007使用 (かつての10E1, 10D1相当)

ACアダプター

12V 1Aのもの使用 (10V 1.2Aぐらいからでも大丈夫ですが調節できる最大出力が減ることがあるでしょう)

トランス式は通常、電圧は測ると表示より大きな電圧になります。LM317はVout電圧+3VのVinが必要でそれ以上なら実際は問題無いのでしょう。(大きすぎるのは×)

下写真は 10V 1.2AのACアダプターですが、 センタープラスは ラベルに書いてある

これは10V 1.2Aですが、通常 電圧を測ると それ以上 14ボルトぐらいになる(安定化されてないので) 下のテスターの方法で確認

大多数がセンタープラスなので、1つの機器だけセンターマイナスを使用すると誤接続のもと。

実測でこのように確認します。

テスター棒 センター穴に+ 外周に-を接触させDC電圧測定 (ショートに注意)

接続前に要確認

表示で確認 - 電圧が表示されます。

テスタで”-”の表示電圧になったら それは極性が逆 つまりセンターがマイナスのもの

ACアダプタの差し込みコネクタ

制作前に必ず、足の+-を調べておきます。

右側のタイプのコネクタ使用。

これも2本の足の

どちらがセンターでプラスをつなぐべきか ACアダプターとつなげてテスターを当て

2本出ているどちらの足が+か

放熱板

ヒートシンクと呼ばれる、ICの熱を放熱する役割のもの パソコン自作派には非常に知られた部品です。

出力が大きくなるので放熱が必要です。

ICは小さいので空気に触れる面積が小さく、自ら発する熱がたまっていきます。すると熱暴走を起こしたり、ICが壊れたり。

その冷却のため、ICの熱をここに伝え、空気に触れる面積を増やし、温度上昇を防ぐためのもの。

こんな小さいヒートシンク(放熱板)でもかなり違うんですよ。

ICの熱がここに伝わらないといけないので、接触を確実にするために、シリコングリスやシリコンシートを間に挟みネジで強く密着することで熱伝導をよくします。

ヒートシンクと シリコンシート

横長のものにします。 これがケースとあうギリギリの大きさ。

(このヒートシンクは 小さいTB-52のケースに入らず1マス切り落としました)

(このヒートシンクは 小さいTB-52のケースに入らず1マス切り落としました)

放熱板を販売しているところでたいていシートも販売しています。

これを背面に当てて、ネジで放熱板にねじでギュッと圧着します。

緩いとIC→放熱板への熱伝導の効果が薄くなるので強めに圧着。適度な強さでネジをしめ込みますが、閉めすぎもよくない(締めすぎると 馬鹿ネジになる・・)

ICによってはICの背面とピン足が導通しているものもあります。都合悪い場合は、ヒートシンクと足が導通してしまうので、絶縁の意味でもシリコンシートを使い、金属ねじもワッシャのブッシュをはさみ、ヒートシンクとICを絶縁する。

次は基板と組み立てです 実験用電源の製作③

- twtter

- google+

- hatena