オペアンプ利用のその前に

前回は、CDSを使った光センサ回路で明るさを検知して、トランジスタでLEDをドライブ(実行回路にする)して点灯させるという回路をつくりました。

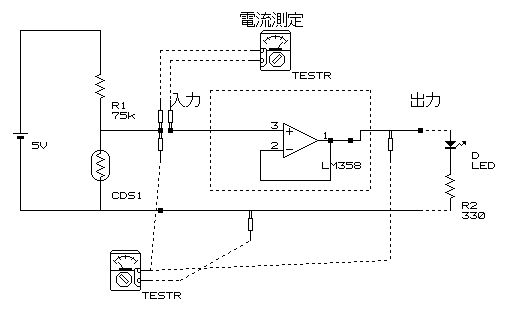

今度は光を検知する回路は同様のもので、オペアンプを使ってLEDを点灯させる回路を作ります。

単にLEDを点灯をオペアンプでさせるだけか?

と思いますが、作ってみるとオペアンプの使用や幅広い利用がわかるのではと思います。

オペアンプを使っていろいろと改良しましょう

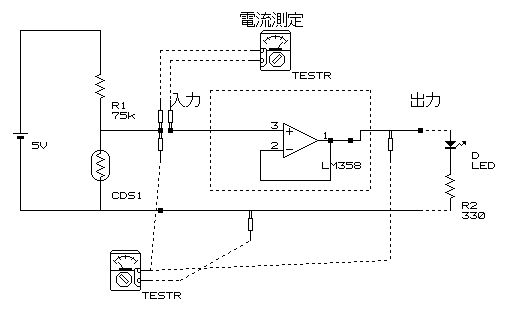

前回の光センサ回路を使います。前回同様このような回路にして、電源を5Vにします。(オペアンプはLM358にかえて、似たようなものでNECのμPC358Cを使用しました)

それではオペアンプの実験集から 何の役に立つかよくわからないバッファに使われるというボルテージホロワ回路を実用してみましょう。

説明では何のことかよくわからないバッファでしたが、問題の解決策として利用すれば身に付くものです。

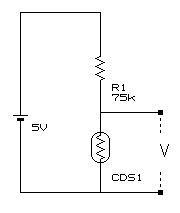

これがCDS光センサ回路でした。

CDS光センサ回路

Vの部分に明るさが電圧となって出てくる光センサ回路です。

前回の通り

- 室内で電気をつけたとき

約7.5KΩ - 室内で電気をさえぎったとき

約120KΩ

電源を5Vにしたので

- 明るいとき CDS=7.5kΩ

V

=7.5k

7.5k+75k

× 5V

= 0.45V - 暗いとき CDS=120kΩ

V

=120k

120k +75k

× 5V

= 3.08V

暗さによって電圧は違いますが、手をかざしてさえぎったときとの電圧はだいたいこんなもんです。

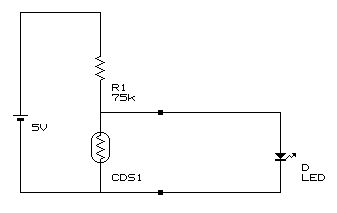

これをそのままLEDにつなげてみましょう。

電源を5Vにしましたが、電圧は上記の計算のようになっても、このセンサ回路から出てくる電流は小さなものでした。

そのままLEDをつなげてみます。手をかざしてセンサをさえぎると、LEDはとても微弱に点灯します。(というより微弱にしか点灯しません)

これはセンサ回路の性質上、どうしようもなかったので、前回はトランジスタを使いました。

ボルテージホロワ(バッファ)を使う

それではこの回路にオペアンプで作ったバッファをかましてみます。

まずは オペアンプの実験集 -ボルテージホロワ を見ておいてください。

この回路を単に通り道に入れるだけです。

電圧は同じ

まずはLEDをつながず、CDSセンサへの明るさを変えてこのボルテージホロワ入力と出力の電圧を測ってみてください。。。入力、出力、どちらの電圧も同じ。

つまり単に配線でつないだのと同じようなもんです。

続いて回路図の点線のように出力にLEDを接続してみます。

これで回路は完成です。手をかざしてみましょう。ずいぶんLEDは明るく点灯するでしょ?

入力と出力の電圧を再び測って見てください。同じです。

電圧は同じようでもボルテージホロワを通すと活力ある電圧になっていてLEDを点灯させているのです。

(これが1倍の増幅回路という 増えない増幅 です。電圧は変わらず電流だけ大きくなるので、電流増幅ともいわれます)

またこれで、トランジスタ駆動の前回の回路にはなかった、明るさの変化も楽しめます

(トランジスタはスイッチに使っていたのでON、OFFだけ)

明るさの変化

CDSセンサへの光量を調節するために、”手を遠くから影になるようにゆっくりと近づけていき、最後にCDSセンサを覆ってみましょう”。

CDSへの光の当たり方をどんどん暗くしていくとLEDがどんどん明るくなっていくでしょ?

CDSへの光の当たり方が暗くなる につれ

↓

LEDが明るくなる

光センサ回路からの電圧の変化を受けてその電圧の変化で明るさが変わっているのです。

デジタルにはないホンワリとした温かさを感じるアナログなところがいいです!

電流は?

ついでに入力部分の電流を測ってみましょう。

テスタでは ”0” と表示されます。

ほとんど流れ込んでないのがわかります!

配線に変えて、このバッファ(ボルテージフォロア)をいれたのですが電流が流れていない?

このバッファ(ボルテージホロワ)は電流はほとんど必要なく、ごく微少でよく、電圧だけ入力が感じ取って同じ電圧を活力ある電圧にしてミラーのように映し出して出力に出す。

自分で漕ぐけど、楽に漕げる電動アシスト自転車みたいかもしれません、しかしどっかから助けになるエネルギーがわき出してくるワケではなく、それはオペアンプの電源の方からチャッカリとられています

センサなどによく使われる、一見何に役立つのかわからないような回路、ボルテージホロワで改良したセンサ反応する電子工作の完成です。

続いて、別のオペアンプ回路 コンパレーターを使ってみたいと思います。

- twtter

- google+

- hatena