テスターの使い方2

よく使う電圧測定などの方法 テスターの使い方1 につづいて

抵抗測定、導通検査の方法、各テスターが持っている機能:トランジスタ検査、ダイオード検査、コンデンサ測定などの使い方について

ページ内もくじ

3.抵抗測定

テスターで抵抗を測定する方法です。

抵抗測定のテスターの当て方(接続方法)

このように

抵抗の両端に当てる

+側、-側の区別無く、どちらをどちらに当ててもOK

テスター自身の抵抗測定動作

テスター側から抵抗に

電気を流すこと

によって測定

- 抵抗測定は、測ろうとする回路は(電源を入れず)電気を流さない状態で測定

- 電圧測定などでは、測ろうとする回路は(電源を入れて)電気を流した状態で測定します。

注意として

完成した回路の抵抗に電圧のように、抵抗測定でテスターを当てた場合は正確には測れません。回路がぐるっと回っているので、全体の合成抵抗になってしまいます。

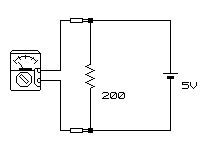

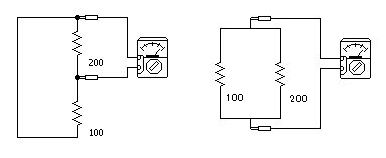

たとえば このように、200Ωの抵抗を測るつもりでテスタを当てた場合、

右側のような合成抵抗を測っているのと同じことになります。

デジタルテスター 抵抗測定

デジタルテスターレンジ説明 抵抗測定はΩのレンジに合わせます

AUTO

0.L と表示されるので

当てるだけで抵抗値を表示します。

アナログテスター 抵抗測定

アナログテスターでは抵抗測定の最初に0点調整が必要なものがあります。(説明 下)。

抵抗測定は "Ω" のレンジに合わせます

測定レンジを(おっきなダイアル)を回して Ω の

×10, ×1k

のどれかのレンジにします。

- ×10 : 10Ω単位

- ×1k : kΩ単位

最初に つまみで

0Ω調整(原点調節) が必要です(下記)

抵抗測定では、針が電流、電圧とは反対向きに振れると思います。

いっぱいに振れると 0Ω。

メーターの目盛りは緑色のOHMS 抵抗の目盛り段で読みます。

アナログテスターの0Ω調整

リード棒 赤黒をつなぐと本来、抵抗0のハズです。だから赤黒を接触させてつないで目盛りが0Ωになるように0Ω調整のつまみで合わせます。

リード棒を接触させる = 0Ω

調節つまみで0(原点)に調節をしてから抵抗を測ります。

各抵抗レンジのによってズレがでるので0に調節をしてから抵抗を測ります。

(つまみ回しても0に調整しきれないほどズレているときは、テスターの電池が消耗している)

デジタルテスターはこんな0調整は必要ない

デジタルテスターでは、測定は方法は同じですが、レンジを合わせるだけで、目盛りを読む必要がない。0Ω調節も必要ない。

4.導通検査

導通検査とは、つながっているかどうか(導通がある)を判定することです。

電気的につながっていて、電気が流るかの確認。

電子工作では頻繁に使うのが導通のチェック

以下のような場合によくテスターの導通検査が使われます

- 配線の入り口と出口に当てて、配線が断線していないか

- スイッチやプラグのONチェック

- また複数本束のコードのどれか1本を探す、確認のためになど導通検査はよく使います。

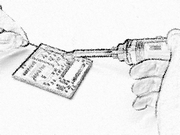

- 基板にハンダ付けをすると隣とつながってしまったり、つながってそうな微妙なところの検査

導通検査のテスターの当て方(接続方法)

このように

配線のの両端に当てる

+側、-側の区別無く、どちらをどちらに当ててもOK

テスター自身の導通検査動作

テスター側から

電気を流すこと

によって測定

- 導通検査は、測ろうとする回路に(電源を入れず)電気を流さない状態で測定

- 電圧測定などでは、測ろうとする回路に(電源を入れて)電気を流した状態で測定します。

【デジタルテスター 導通検査】

デジタルテスターは導通レンジがあります。

デジタルテスターの導通レンジは抵抗が20~50Ω以下だとブザーが鳴って知らせてくれるものが多いです。 (P-10は50Ω以下でブザー鳴る)

導通が20~50Ω以下の抵抗値でつながっているならブザーが鳴ります。

(つまり、微小な50Ω抵抗しかない=つながっている=導通している)

”Ω”のレンジにして

”sel” ボタンを 2回押すと

((( ))) 表示がブザーマーク

になって 導通レンジになります。

導通レンジにして、リード棒 赤黒をつなぐとブザーが鳴るハズです )))

リード棒を接触させる = 0Ω(電気は導通)

=ブザーが鳴る

(多少接触が悪いようなブザー音になることもありますが、リード棒に金メッキがされてないとだいたいどのテスターもこんな感じです)

これでつながっているかどうか調べる対象に当てると、つながっていれば(指定のΩ以下の抵抗なら)ブザーが鳴ります。

アナログテスター 導通検査

アナログテスターにはつながっているかどうかを測定する導通検査のレンジは無いので、抵抗測定レンジで測ります。

抵抗を測定するのと同じ要領です。

抵抗測定はΩのレンジに合わせます。

抵抗測定同様に、

測定レンジを(おっきなダイアル)を回して

”Ω” の

×10

のレンジにします。

- ×10 : 10Ω単位

- ×1k : kΩ単位

つながっているかどうかを測定するには、抵抗値を測り、抵抗値が0近くかどうかで判定します。(つながっていると0Ω(抵抗0)なので)

実際は針が振れるかどうかを観察。つながってないと針は振れず、抵抗は無限大 で導通なし。

抵抗測定では、針が電流、電圧とは反対向きに振れると思います。

リード棒を接触させる = 0Ω(電気は導通)

=針が振れる(針が動く)

導通の確認のために測定中にテスター計器に視点を移す必要があるので手元が狂いやすい

ブザー音でわかるデジタルテスターがこの点でも使いやすいです。

5.電池の測定

最近のテスターには、乾電池などの良否測定レンジがアナログ、デジタル共によくついています。

電池には内部抵抗があるので、そのまま電圧測定で測っただけでは正確な電圧はよくわからないところがあるので、そのへんを補正して電池電圧を測定してくれます。

電池に当てて、GOOD、BAD の領域で電池が使えるか判定、または電池電圧を表示します。

デジタルテスター 電池良否測定

ここで使用のデジタルテスターには

電池マークの1.5V

アナログテスター 電池良否測定

ここで使用のアナログテスターには

1.5V、9VBatt. レンジがある

デジタルテスターにあるさまざまな機能

デジタルテスターにだけある(アナログテスターにはない)

便利な機能について

デジタルテスター(DMM)には電気、回路の測定以外に、

- コンデンサの容量

- 周波数、 デューティ比

- トランジスタの増幅率

などを測定する機能が多くの機種についています。

これらはテスターによって操作方法が異なる。

電子部品の測定に使うので、必要があればテスターの操作説明をみて調べるのがよいでしょう。

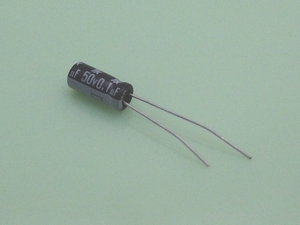

コンデンサ容量測定

コンデンサの容量をテスターで測定できます。

CAPレンジに合わせ、リード棒をコンデンサの足に当てると容量が測定できます。

周波数とデューティ比

レンジを Hz/Duty にし、HDボタン で 周波数(Hz) か デューティ比(%) を切り替えます。

周波数を測れるテスター(DMM)はよくありますが、デューティ比が測れるのは必要なとき重宝します。

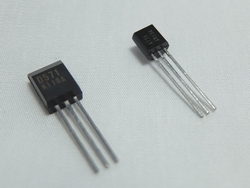

トランジスタの増幅率(Hfe)測定

トランジスタを差し込めば、増幅率を測定できる機能

* これらの機能の操作はは特に覚える必要はない。。必要な場合だけ使うので、使い慣れてからで十分です。

本 紹介

------

------

以前リンク紹介していた

「テスタとディジタル・マルチメータの使い方」 (CQ出版)

について

この本を見たとき、このホームページの当記事「テスターを使う」 と構成や説明、展開がかなり類似していると思いました。

(初版のみ確認)

リンク削除するにあたり、両者を読まれた方は類似性を感じることがあると思いますので、

当記事 「テスターを使う」は 自分で作って書いた内容であり、この本を見て、このホームページ記事「テスターを使う」を作成したのではないことをここに記しておきます。 (2012/2月)

交流の測定(AC)

交流の測定も直流(DC)の設定と同様に、交流ACのレンジの設定で測れます。

身近な交流といえば、家のコンセントの100V(電気を売っているので商用電源と呼ばれたりする)になりますが、初心者は試しにでも、最初はコレに手を出すのはやめときましょう。

高電流が流せる危険な電源です。。。下手にテスターなどで触っていると

”火花がバチィ!って飛んで、、、電気がビリビリィーと体をかけ抜けて、ブレイカーが飛んで 家中真っ暗・・・” になる危険があります。。。

(私はそこまでやらかしたことはないです・・しかし上の一つだけは経験ズミ(笑)

大げさに書きましたが、テスターの使い方をココで見ているような人はコンセントに触ってはいけません!

(すぐ手近にあるのでテスターを当てたくなりますが、テスターの使い方に慣れてからにしましょう)

家庭用コンセントの電源を使うキットや回路を作る、調べるときはいろんな意味で電池電源の回路の何倍もキケンです。製作、検査には普段の何倍もの注意を払って取り組みましょう。

交流電圧測定

交流電圧の測定も、レンジをAC電圧レンジにして、同様に電圧を測ります。

しかし、コンセントの商用電源のような交流電圧は、プラス、マイナスが入れ替わる交流電圧です。

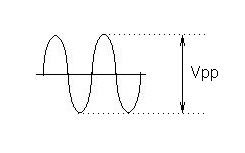

テスターで測ると、この刻々と変わる電圧は、どの電圧を表示するのでしょうか?

表示は実効値を表示することになっています。

実効値はエネルギーとして考えた直流値でややこしいのですが、100Vのサイン波なら(家のコンセント)、一番上昇したmax電圧が100Vではなく、maxが141Vということになります。

電球を光らせると、直流、交流で同じ明るさになるような電圧と考えたらいいでしょう。

だいたいこんな関係があります。

「最大値」 = 「実効値」 × 1.414 (√2のこと)

サイン波の交流100Vなら最大電圧が100Vでない、テスターの交流電圧表示は実効値を示すことになっているということは覚えておきましょう。

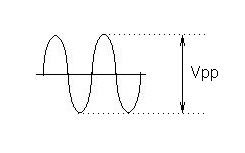

* また、Vpp と書き表されている電圧がありますが、これは交流の振幅Vppの電圧の範囲を示します。

テスターの故障診断チェック

テスターが壊れたか? おかしい! と思うその前に

テスターが正常に測れないとき? (ありがちな テスターのチェック)

- 電池が切れかけている

→ 正常動作しない電池の切れ方でなく、測定値が異常になることがある。

- リード棒の線の付け根の差し込みが不完全

おもいっきり差し込んでみる(リード線差し込み式でない、直付けのものもある。。これは線を曲げたときの接触を確認)

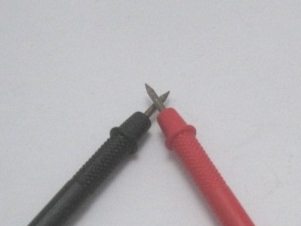

- リード棒先の金属が劣化している

金メッキでないものは、風化して金属表面が劣化しやすい。

すると、当てても接触が悪くなる。強く押し当てたら反応するなら表面の劣化

→紙やすりなどで表面を優しく薄く磨きます。

- 電圧を測るのに電流測定で測っている・・

電圧と電流でリード線位置を差し替えるものがある

- 知らん間にヒューズが飛んでいる・・

意外とよくあります 中をあけてヒューズを見ましょう

- 電池は新しいが電池BOX部のツメの接触不良で電源がきていない

古いと電池部分の接触ツメの酸化、接触不良、腐食などで電池から電源が伝わってない。

(デジカメとかでもよくある)接点のツメを紙ヤスリで磨いたりして導通をよくしましょう

- twtter

- google+

- hatena