デジタルの利用

電子工作で、光に反応して点灯するLED回路を作ってきましたが、続いてまだコレを改良してデジタル回路で作ってみましょう。

デジタル回路はこれまでとは全然違う考え方で作られるわけですが、いままでの回路の知識がなければ出来ないので別物というわけでもありません。

でも ”回路に判断させる” ということに関してはアナログ回路では大変で、デジタルは扱いやすいです。アナログ回路と組み合わせて使うことになるので、回路の知識は同様に必要です。

アナログとデジタル とはよく比較され、アナログは古いものの代表のように言われますが、アナログ回路の使われていない回路なんて無いといえるので、デジタルが初めての人でも、これまでのLED点灯回路をデジタルICで改良していけばデジタルがどんなものか、すぐわかるでしょう。

ゲートICの利用

これまでNOTを少しだけ使ったのですが、入力が反対になって出力という とても単純なICでした。

やはり 入力が2つあり、判断をするようにその2つから出力を決める2入力ゲートをつかいましょう

74シリーズと呼ばれるICの中で

論理が明快な ゲートIC=AND で考えましょう。

論理が単純なので単純に思いますが、これでもいろいろできるものです。

ANDとは

入力の条件を満たせば、ゲートが開き出力が出る,というのがゲートICなので、これはANDの条件でゲートが開くICです。

2つの入力があり、出力は1つ

その入力の組み合わせはこれです。真理値表とよばれるものです。

| 入力1 | 入力2 | 出力3 |

| L | L | L |

| H | L | L |

| L | H | L |

| H | H | H |

入力が両方H(ハイ)になったときだけ 出力がH(ハイ)になるというもの。

これ以外では出力はハイにならないのがANDです。

ゲートICはすべて実に単純そうですが、それでいてアイデア次第で広がります

ANDの利用

上のような単純なものは2つの入力なら、2点の入力の判断に使えそうですがそれ以上大して使い道がないように見えます。

光センサCDSを使って、LEDを点灯させる回路を作ったので、このANDでの切り替えを利用して、また更なる改良しましょう。

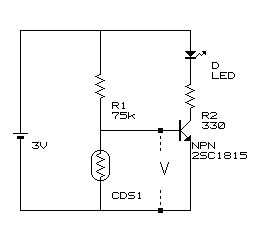

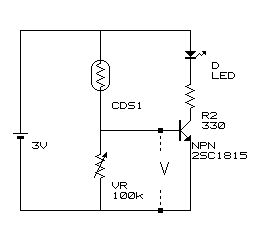

光センサ回路では

暗いときにLED点灯

明るいときにLED点灯

と回路を簡単に変更することで、この違いをつくりました。しかし、このままでは そんな別々の機能の2つの回路になります。

このままでは 、暗いとき点灯用、と消灯用 2つの機器を作る必要になってしまいます。

この機能を1つの回路で、切り替えるだけでこの2つができる回路をデジタルICを使って考えてみましょう。

スイッチを使い配線で流れを切り替えてしまう方法もありますが、AND回路を使い切り替えるだけで、できるように考えましょう。

まず

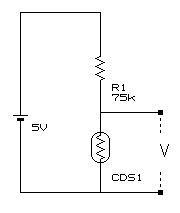

光を感じて電圧が変わるセンサ回路

この回路は

R1=10KΩ にすると A点の電圧が

- 明るいとき CDS=7.5kΩ

V

=7.5k

7.5k+10k

× 3V

= 1.28V - 暗いとき CDS=120kΩ

V

=120k

120k +10k

× 3V

= 2.77V

暗いときの電圧はR1を可変抵抗にすると 電圧は変更できますが、

暗くなると、明るくなると を切り替えるには抵抗位置を入れ替える回路の変更が必要でした。

それでは、この電圧をANDに入れて判断させる回路にしましょう。

ANDは2入力で判断をするので1つをこの回路、もうひとつを切り替えスイッチにして出力を得ましょう。

デジタルでHigh ハイ(H)、 Low ロー(L)とは 5V、0Vのことですが、正確に何Vからハイ、ローとするかはICの種類によって違います。

しきい値と呼ばれますがここで、CDSのセンサ回路から来る電圧が何VでハイとICが判断するか?

このしきい値が重要になってきます。

(光センサ回路からICへの電圧を徐々に上げていき、どの辺で出力がハイになるか、ぜひ実験して体感しときましょう)

またICは未使用ピンもプルアップかプルダウンしておくのが原則です

暗くなると High(H) が ANDの入力に入るようなセンサ回路にすれば・・・・

もう一方の入力をスイッチにして、ON、OFFで H、Lを入力します。

(電源は光センサ回路部分は3Vでしたが、デジタルICに合わせて電源は5V)

明るくなると、Lになり。。。。

しかし、これでは切り替えにはならない。。

整理して考えると

[ ANDの入力1 ]

明るいとき L

暗いとき H

-------------

[ ANDの入力2側 ]

スイッチ オン L

スイッチ オフ H

となるだけです。

このままではスイッチは、動作させるスイッチになるだけで、切り替えにはならない

他方の入力2をH,Lにするようなことでなんと切り替えられる回路にかならいでしょうか?

ここで入力となる信号をよく考えると

センサからは

[ ANDの入力1 ]

明るいとき L

暗いとき H

になります。

一方の入力はどうしてもこれになります。

ANDだけでは難しいので、別の種類のゲート OR NOT なども使うコトを考えていいのですが、ゲートICは1つだけ使いたくても1つのICのムカデの中に4コ入りとか6コ入りとかです。1つだけ使うと余るし、スペースも取ります。

また、すぐにそんな別のデジタルICを持ってきて、という論理で考えていると、

そのうち脳の中までデジタルな人間になるのでANDだけでどうにかならないか、人の知恵でもっと考えてみましょう

ゲートICはは数珠つなぎにもできます。

また出力の1つを入力に戻してということもできます。

数珠つなぎにして、それを入力に戻して。。。

入力に1つに別のANDをつなげてANDを数珠つなぎにして、それを入力に戻したりと。。なんとかならないか考えてみても

いろいろ考えても

ANDは入力に1つでも L があると、出力はHにはできません。。。。

論理を逆転して考える

でも、もう一息、論理を逆転すれば? L の吸い込みでもLEDに電気を流せることを思い出せば。。。。

このH L をひっくり返し、HをLに換えて考える

| 入力1 | 入力2 | 出力3 |

| L | L | L |

| H | L | L |

| L | H | L |

| H | H | H |

吸い込みだと一気に論理は逆転し、

吸い込まない(LEDが点灯しない)場合が 1つだけ

入力1:H 入力2:H 出力3:H のときのだけになり

あとは全部吸い込み、LEDは点灯動作します。

これで、吸い込みでLEDを点灯させることにすれば、点灯しないときは入力がH Hのときだけです

一気に広がりました!

これと、上で考えたのとを合わせてよーく考えても、、、

作りたい機能は実現できません。。。。(人の知恵もここまでか・・・)

ぜひ考えてみてみましょう。 ANDではできないハズです。(単なるON、OFFスイッチで切り替えるなら、XOR論理になるはずです)

NOTでつくる

実はこの回路、NOTで単純に作ることができます (最初からそう思っている人も多いと思います)

まえに ”デジタルICを使ってみる” でつかった 74HC14 のインバーター(NOT)を使えばこのようにすれば、スイッチの切り替えで

- 暗いときLED ON

- 明るいときLED ON

の切り替えがスイッチで簡単にできる回路が出来上がりです。(スイッチ切り替えなんてあまりに安易かもしれませんが)

(こういう入力が一時的にでもどこにもつながってないときがある回路--動作しますが本式には×です)

NANDの利用

ANDでいろいろと考えてみて、結局 目的の回路にはならず、NOTでできるのですが、あれこれと知恵を絞り、ムダなことをしたようですが

ANDの否定型 → NAND

というICを使うとそれらは生かされます。

NANDはゲート界で万能性をもつICです。

このNANDをつなげると全部のゲートICが作れます。

デジタルと聞けば最先端を行くように見えても、ゲートICはIC1個に4コとか6コ入りとかまとめて入っていて、スーパーのお得なまとめ売りのようなところがあります。

お得な4コ入りを買ってしまって後から残りの使用方法を考える。。。というようなこともよくあります。

そんなとき、他の型に変形できる万能性のあるNANDは非常に便利です。また応用もできます。

このNANDを使うのなら知恵の絞りがいもあります

それと

さらに新しい機能のLED回路作りのために、すでに出てきた74HC14 と このNAND 74HC00 の2つを使っていろんな機能を作り上げましょう。

LED点滅回路

まえに、トランジスタとコンデンサを使ったLED点滅回路が出てきましたが、今度は、デジタルICを使って、まずはLED点滅回路をつくってみましょう。

<デジタルで点滅させる原理>

ハイ と ロー が一定時間ごとに切り替わることでLEDがついたり消えたりすることで点滅させます。

NOTで 入力を ロー → ハイ に切り替えて出力に出すのは一瞬ですが、それでも切り替え時間はかかります。

(切り替わるときのこの論理の一瞬の遅れは延滞と呼ばれます、デジタル回路を高速動作させるとき、この切り替わりの延滞時間も安定して動くには重要になります)

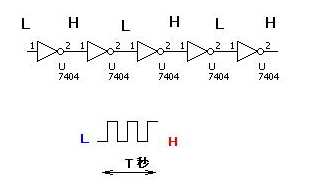

それなら、このようにイッパイ並べると

NOTの連結

1つの切り替えでわずかな時間遅れがあるので、いっぱいつなげて入り口と出口をみると

入り口で L(ロー) → 出口で(ハイ) になるのに時間がかかりることになります。

延滞時間の累積=T秒 時間をおいてからハイになる。。。これで一応 ロー ハイが時間をおいて切り替わることになります。

でもICの切り替え時間は一瞬なのでこれでは実際点滅させるほどの遅れを作ることはできません。

エンエンとつなげるのではなく、グルグルと循環させてみます。

インバーターペア

NOTをつなげてぐるっと回って元に戻っています。

入力がハイなら、出力がローで。。。とグルグル回ってまたもとの入力に入ります。

ハイから出発して、またハイになって戻って来るので、

当たり前でどうでもいいような話ですが、こういう風なのを安定の状態と呼ぶそうです。

インバーター1コだけで循環

今度は1つだけをつないで、入力はハイから出発すると

入力が反対のローになって戻って来る循環です

最初ハイで出発すると、切り替わって、入力がローになって返ってくる

こういうのを無安定と呼ぶそうです(多分 安定の反対だからでしょう)

H → L → また戻って → ・・・・

原理の基本的なところは、このハイからローになって戻ってくる間隔をコンデンサと抵抗でうまく遅らせ、出力を自分の入力に戻して循環させて定期変動させ点滅させるような原理ですが、

無安定で 変動させる=バイブレーター から無安定バイブレーターとか呼ばれます この辺の回路には妙な名前が出てきます。。。

それを使った点滅回路

シュミットの特性をつかった

74HC14を使った点滅回路

これでLEDをピコピコと点滅させることができます。

これでいろいろと抵抗、コンデンサを変えて試すと、デジタル回路での点滅が作れます。

CDS光センサを使って、暗くなるとLEDが点灯する回路を作りましたが、続いて、今作ったLED点滅回路とを組み合わせて、74HC14 と NAND 74HC00を使ってデジタルで新たに光りモノを発展させましょう

光センサ回路2 へ続く

- twtter

- google+

- hatena