ICの移り変わり

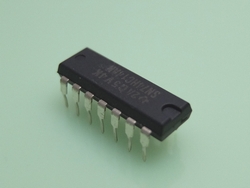

以前のICムカデはDIPと言われる

こんなタイプで製品もこのICで出来ていました。ムカデタイプ

かつて 産業のコメ といわれた半導体

1980年代あたりまでの家電は、このタイプのICを海外などで手作業で組立られていたようです。

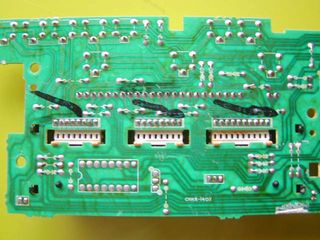

昔の電気製品の基板

この基板は1986年ごろの made in シンガポール のステレオの内部基板の一部。(もとからマジック書きがある)

昔の家電を分解してみると、人間味あふれています

大手メーカーの製品でも、ハンダ付けは荒かったり、、ジャンパー修正みたいな線も縦断してあったり興味深いです。

80年代ぐらいまでは基板も完全に設計通り動作するほどの品質が無かったみたいでジャンパーで修正するのも通常あったようです。

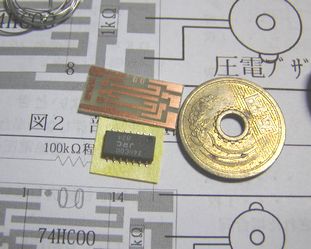

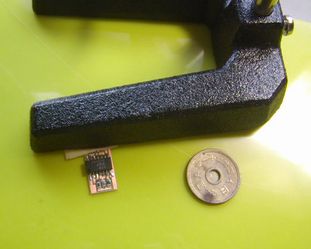

フラット型 ICチップ

80年代ぐらいまでは手作業で組み立てられていたようですが、いまでは製品に使われるのは小型化したフラット型のICで

これはICゲジゲジといったところかもしれません。

これはICゲジゲジといったところかもしれません。

今の基板はこんな感じですごく小型化しています。全部ICゲジゲジです。

今の基板はこんな感じですごく小型化しています。全部ICゲジゲジです。

チップ部品といわれる豆粒みたいな抵抗やコンデンサとフラットICばかり。(たまに電解コンデンサ)

分解小僧心が抜けず、家電を見ると分解したくなるので壊れた家電などは分解していると、、回路の時代の移り変わりの雰囲気が基板からなんとなく肌で感じられるような気もします

ICは小型化がすすみ、今では回路の組立は量産ではほとんどロボット組み立て。テレビとかで組立の様子をみると恐ろしい速度でロボットがハンダ付けしています。

今はこのフラットICしかないタイプのICもあります。

そんな逆襲なのか、ロボットが作るものが人間に回ってきて、このICがキットの一部に使われていたりで人間が組み立てすることもでてきました。

キットを作って練習

全部このフラットICだけで出来た本格的な市販キットはまだ知らないですが、足の間隔がDIPの半分なので隣とハンダがつながりやすく難しいです。

これまでに一度だけハンダ付けしたことがありますが、こんなものはあんまり組み立てたくないです、、、がこれしか一般に発売されてなかったりする種類もあるので、これからはこんな組立も必要になるかもしれません。

まずは簡単なキットで練習ということで

エレ工房さくらい の ミニブザーキット(商品番号C-0004) です。

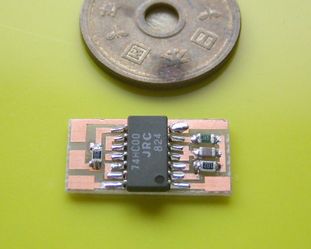

フラットICの小キットです。IC足の間隔ももっと狭いものもありますが、これは少し広め。 練習にちょうどよさそう

キット全体

圧電ブザーを発振で鳴らすキット

ちょっとした実用にもなりそうです。

このキットを組み立てました。ハンダ付けだけの練習のためにというのにもキットはいいものです。

キットは、キットとしてもいいですが、ハンダ付けの練習にもいいものです、正しいかの答えはキットが動作すればマルをおしえてくれる

この針金はなんだろと思っていたら糸ハンダまで付いていた

これは持ってなかったのでよかったです。

キットを開封したらまずは説明書みて部品を確認しましょう。

(説明書の部品が入ってなかったというキットはこれまで経験がないですが、体を知るのにも部品をざっと確認)

説明書も目を通して、組立方や注意なども見ましょう

(詳しく見ずに組み立ててしまうこと 多いです)

●組立て

フラットICを使ったブザーのキット。

基板も、ICもこんな小さいのです。

うまくつくれるかな?

見るとあんまり作る気乗りしません。。。

でも、固定などの段取りを着実にゆったりとやってみると、なかなか面白くて案外できるものです。

ハンダ付けにはお助けハンドがあると、格段に便利です。(これは高いやつほどいいようです)

ここは的が細かいので、虫眼鏡でみながらハンダ付けをしました。

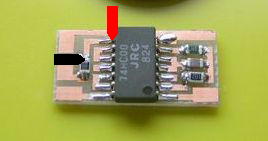

このように目玉クリップでつかみ、さらにそれを

ハンドで。 最初に基板の筋目とICの足の位置を合わせたら、ガッチリ目玉クリップで固定

よくICの向きなどを間違えるので、よく説明書、そして回路図とで矛盾が

ないか確認してからハンダ付け)

ハンダごてを入れやすそうな位置、角度にして。。

あとはハンダ付けするだけです。

付ける順番も考えた方がスムーズに行きます。

裏返してまっすぐ寝ないので、通常背の低い部品から付けますが、これは先にICから付けた方がよさそうです。

目玉クリップ かなり便利でよく使っています。いっぱい挟んでヒートクリップの代わりにしたり 極小から特大まであると 何かと役立ってます

ハンダ付けの基本

ハンダを当てて溶かす前に、すこし基板面もハンダ小手であたためてからハンダを持って行く感じ。

暖めすぎるとハンダが流れすぎて広がる。。小手を当てすぎたり、暖め時間が長いと部品が熱で壊れるおそれもあり。

基板や部品によって付き方、解け方、流れ方が違いますが、いろいろやってると慣れます。

ハンダごての小手先はいくつかそろえているので一番細い極細に変えて

チップ抵抗などのハンダ付けは基板が小さいので、この土台の足で踏んで固定。 フラットなので案外おもりで固定しやすい

溶かすハンダは通常の5か10分の1ぐらいなので、極細ハンダ線が必要でしょう。(キットに付属)

今回は使用してないですが、フラックスを使うとよりいいかと思います。

●実際に組立てると

精密作業ですがなかなか楽しい。

失敗すると面倒なので、最初の一手に集中する緊張感もいものです。

隣とつながりやすい(ブリッジ)ですが、つながっても後ですぐハンダごてあてて修正できるのでとりあえず丁寧にやればできそう。部品の小ささは大変です。チップ部品は吹けば飛ぶようなゴマ粒ほどといっていい大きさなので、袋からだすのは作業の直前でないと部品無くなりそう。。

制作は、組立と同じぐらい整理も大事。キット制作途中で部品なくすとダメージ大きいです。

同じ部品を入手するのも大変だし、それまで部品待ち制作途中のままなので調子が崩れて再開するのに気力も落ちる・・(上級者になると飛車、角も驚くほどあっさり捨てたりするので、レベルが上がると部品紛失の復帰対応も違うのかもしれない)

出来たら確認

キットは喜んで手早く組み立てて動かない!となるより、ゆったり作り確認もしましょう。

ハンダ付けの確認

目視で確認して怪しそうなところは(怪しくなくても、小規模なら)

テスターの導通レンジにして隣とつながっていないか、またはつながっているべきところは導通があるか確認しましょう。

フラットICでは、テスター検査は金メッキのテスター棒でないと検査し難いと思います。

思ってたより綺麗にできました。 (ホントはHP用に丁寧に作ったの^^)

思ってたより綺麗にできました。 (ホントはHP用に丁寧に作ったの^^)

最低限、目視チェックと電源部チェックぐらいはしてから電源を送り込みましょう。

導通チェックもしましょう。目視、毎回導通チェックしているとだいたい自分のハンダ付けの具合で導通が読めてきます

* ハンダ山にテスター棒を当てるときは、金メッキでないリード棒は反応が悪く、正常に反応しない、電圧がうまく表示されないこともあります。ノン金メッキ棒は当て面が多くなるよう、先がより丸まっているので細かい部分には使いにくいです。

検査

ハンダ付け具合を確認するというより、回路が動作するかを念頭にイメージしてチェックするといいです。

ハンダ付け検査の目的は、ちゃんとハンダ付け出来ているか以上に、正常動作するのに回路各部がちゃんとつながり電気が伝わっているかが大事。

一例ですが

回路図や実装図を見ながら、基板の細い道(パターン)の役割を頭に入れ、電源とGNDをチェックしてみる。

ICはちゃんと地に足がついているか と足と基板のつながりをチェックするのも大事ですが、

回路全体を考えて基板のパターンとICなどもチェック

このキットの基板は角が電源、GNDになっているので

そのパターンに当てて導通を見る。

(回路図や実装図を見ながら確認)

(頭中もNOTゲート論理で逆転 : 導通チェックは つながり部チェックだけでなく、反対に導通があると困る部分の確認にも)

それから基板上のGNDと各部品のGNDに落ちている部分を次々チェックなど。

ICに部品(抵抗)などがつながっているなら、ICと床とのチェックというより、その間の導通を見たり。

ICのハンダが乗ってない足部と部品の足部のチェック

(これでハンダ付け確認なら、いっぺんに2箇所のチェックにもなる)

回路図や実装図を見ながら回路のつながりや役割をイメージしてチェックしていると、ICの多くは角っこの足に電源、GNDが配置されているとか、多くの回路でいつもGNDにつながっている部品の部分など、回路動作がわからなくても知らず知らずに回路のいろんなことも身に付いて慣れてきます。

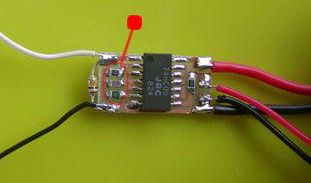

起動 電源を入れる

さて、確認できたので、回路に電源をつないでみました 3.6V

あれ? 電源つないだだけでブザーがなる 入力に何もしていないと鳴らないハズなのに。。。

入力部の電圧を測ってみると 0.15V程度・・ちょっと面白い現象です。

察するに、CMOS ICでその入力をオープンにしているせいかと。

ブザー音はちょうど聞き慣れたテスターの導通音です。デジタル発信なので入力端子の電圧の具合によって音がかわるというわけではいですが、この偶発振れONの音はちょっと割れていて悪くない。

本来はプルアップで最初からブザーON、GNDにつなぐとOFFですが、なにもしないでこれもなかなかいいものです。

機能

Highを入れるとブザーがなります。3~6V程度の電源までブザーはいろいろと回路工作に有用なので、これでなにか作ってみようと思います。

機能は端子をH、でブザーですが、説明に断線するとなるブザー方法、導通ブザーの例などのがあります。

回路が小さいのでいろいろ使えそうに感じました。

このキット、小さなキットでしたがフラットICのハンダ付けもやってみると案外できて楽しめました。

完成したキット

偶然仕様の最初からブザーON、GNDで止まるのも捨てがたいです

回路に組み込み入力にH,Lどちらかにしておくと問題ないですが、

一応、100kΩ(10kだったかも)抵抗でプルダウンしました。

Highにつないでブザー音をだし、基板の抵抗(■)のところを指で触ると、ちょっと音が変わります

なぜ音が変わるのか? その原理の元になる回路 この回路、ウソ発見器に使ってみようと思います。

- twtter

- google+

- hatena